知的障害に対する骨髄全幹細胞、最新治療

目次

- 知的障害の治療内容

- 当院の独自の治療内容

- 骨髄単核球、全種幹細胞治療が知的障害に治療効果を発揮する原理

- 知的障害に対する間葉系幹細胞治療のエビデンス、医学研究、医学論文の紹介

- 骨髄単核球幹細胞治療で期待できる体内の効果

- 既存の治療と一般的な治療と比較したメリット

- 単核球幹細胞治療の流れ

- 実際に期待できる症状の改善の例

知的障害への最新治療の内容

いわゆる知的障害(低IQ)に関しては、現在治療法は限られており、そんな中現在注目されている最新治療が、幹細胞治療です。幹細胞治療自体は、主に血液疾患の病気の治療法として開発され、それ以降さまざまな治療に応用されています。

知的障害への最新治療内容:「骨髄(全種)幹細胞治療」

当院では、海外でも行われている骨髄(全種)幹細胞治療を行う唯一の民間医療機関です。

|

【骨髄由来全種類幹細胞治療】 ※細胞成分の入っていない幹細胞上清液、単一種類の幹細胞、薬品を添加した幹細胞治療の場合、数十年単位の長期的安全性に関しては不明な点が多いです |

治療の流れは、次の通りです。

- 患者様から骨髄間葉系幹細胞や造血細胞、Muse細胞を含む骨髄由来の全種類の幹細胞を採取

- 再び患者へ静脈投与

骨髄由来幹細胞の最新治療は、入院する必要がないため当日に治療を行うことが可能です。

また幹細胞治療は年齢や性別に関係なく、知的障害のある幅広い患者に対応できる点が当院の魅力といえます。

骨髄(全種)幹細胞治療が知的障害に治療効果を発揮する原理

骨骨髄単核球幹細胞(間葉系幹細胞及び造血幹細胞を含む)の治療には主に5つの効果があります。National Library of Medicine幹細胞のクローニング2018.11:55-67「自閉症における幹細胞両方:最近の洞察」を参考に以下にまとめました。

| 期待される効果 | 詳細 |

| パラクリン効果 | サイトカインが幹細胞により放出される。 サイトカインが炎症反応で放出された物質により、傷ついた細胞を修復する。 |

| 免疫調節効果 | 幹細胞は免疫系の細胞を調整できる。 そのため、自閉症スペクトラムに見られる免疫変化を回復する 可能性がある。 |

| 血流改善による 代謝の向上 |

幹細胞は、さまざまな細胞に分化することができるため血流改善に 効果がある。 代謝向上により、脳の血流を再生する作用を期待できる。 |

| 血液脳関門修復効果 | 幹細胞は、血液脳関門を通過できる細胞。 血液脳関門を通過した幹細胞は、障害のある箇所を見つけ修復する。 ※血液と脳組織で物質輸送や血液からの病原体に対する防御機能がある。認知機能に関わる重要な脳器官。 |

| 組織再生効果 |

骨髄由来の幹細胞は、他の幹細胞の特徴と急速な増殖・内胚葉や外胚機嫌の細胞への分化を併せ持つ細胞。 |

知的障害に対する最新、骨髄単核球幹細胞治療のエビデンスの紹介

骨髄幹細胞は自分の細胞由来で、さまざまな細胞になることが可能です。そのため、幹細胞治療は、変化してしまった神経細胞を正常な細胞に置き換えます。

炎症を抑制することから、根本的に病気を治療する手段といえるでしょう。

では万能な細胞である骨髄幹細胞が、どの様にしてさまざまな細胞に分化するのでしょうか。ここでは、骨髄幹細胞が神経細胞に分化するメカニズムについて説明します。骨髄単核球幹細胞は生きた動物の骨髄から採取され、軟骨細胞、骨芽細胞(骨の元となるもの)、筋肉、中枢神経などになります。

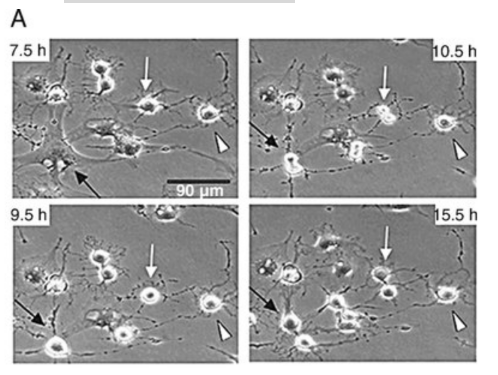

以下の画像は、骨髄間葉系幹細胞が神経を培養する培地です。時間の経過とともに、次々と分裂するのを観察した実験結果になります。

引用元:STEM CELLS「骨髄乾質細胞、有糸分裂、および神経文化:幹細胞と前駆体の機能」https://stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1634/stemcells.21-4-437

A:培地に間葉系幹細胞を注入して7.5時間、9.5時間、10.5時間、15.5時間後の結果です。

図から分かる通り、間葉系幹細胞は神経細胞に分化することができます。

ここでは、骨髄由来幹細胞を知的障害患者に投与した効果についての論文を紹介します。

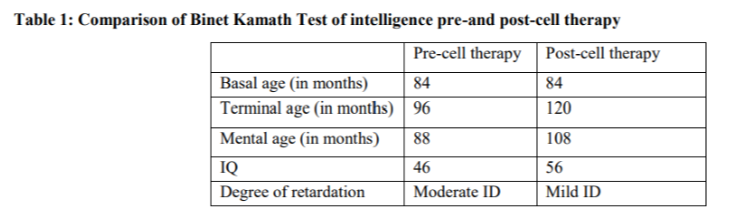

20歳の知的障害の患者に、間葉系幹細胞を移植しました。以下の表は移植前後の認知能力や知的障害重症度を測定した結果です。

左:間葉系幹細胞移植前、右:間葉系幹細胞移植後(術後1.5年観察しました)

移植後、CARSという知的障害レベルを測定する試験では、31から23.5(正常値)にスコアが向上し、患者は知的障害ではないという診断結果になりました。術後3年、精神年齢も88ヶ月から108ヶ月に向上し、IQレベルも46から56へと上昇しました。

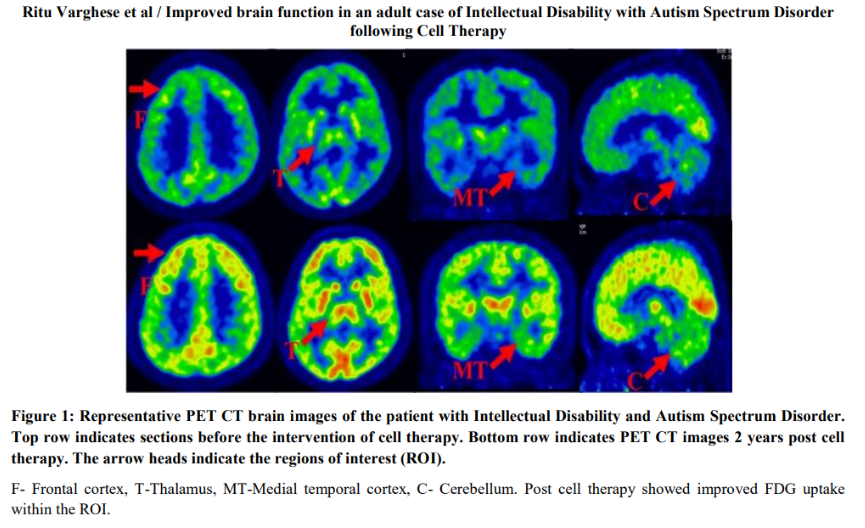

以下、脳のCTスキャンです。

引用元:国際医療ジャーナルおよびC臨床発明6(2)4294-4301、2019「総説インテルの成人省令で脳機能が改善自閉症を伴う言語障害細胞療法後のスペクトル障害」https://www.researchgate.net/publication/330958597_Improved_brain_function_in_an_adult_case_of_Intellectual_Disability_with_Autism_Spectrum_Disorder_following_Cell_Therapy/link/5c5d5d1e92851c48a9c1f70d/download

上:間葉系幹細胞移植前

下:間葉系幹細胞移植後2年

脳のCTから、あらゆる部位が活性化しているのが分かります。

緑や黄色の部位(活性化している)部位の面積が大きくなり、青くなっている部位(活性化していない)が少なくなっています。つまり間葉系幹細胞移植によって、脳の機能を正常に戻すことができるのです。

骨髄間葉系・造血幹細胞治療に期待できる体内の効果

骨髄幹細胞治療は、確実に自閉症スペクトラムの症状を緩和する研究が多く行われ実証されています。またIQも向上していることが上で述べたような様々な研究で実証されています。

骨髄単核球幹細胞の移植をすると、これまで不可能であった知的障害の根本的な治療が可能になります。つまり幹細胞治療は、知的障害のある人が社会生活を送るための手助けとなるのです。

既存の治療と一般的な治療と比較したメリット

知的障害は、神経発達の異常であるといわれています。一般に、現在行われている治療は行動療法と薬物療法の併用です。これらは対症療法であり、知的障害の根本的治療ではありません。

対して間葉系幹細胞治療は変化してしまった神経細胞を、正常な細胞に置き換えることができます。炎症反応も抑制することから、根本的に病気を治療する手段になります。また静脈内投与であり、身体への侵襲の少ない画期的な治療方法といえるでしょう。

間葉系幹細胞治療の流れ

当院での治療の流れを説明します。主な流れは以下の通りです。

- 患者様から骨髄由来全種類幹細胞を採取

- 静脈へ点滴し骨髄由来単核球(全種類)幹細胞を移植

- 3〜6か月後に治療効果を判定

- 次回以降の治療を決定

患者の病状に合わせ、対応いたします。

ここで、骨髄幹細胞を取る際の方法として、骨髄穿刺と脊髄穿刺を混同している患者さんが多く見受けられます。

実際に期待できる症状の改善の例

論文では、以下の通りの効果が実証されています。

- アイコンタクトが出来るようになり、他の子どもたちと意思疎通できるようになります

- 認知能力が改善します

- 言語能力が向上します

- 学習能力が上がります

- 記憶力が向上します

- 情報処理が出来るようになります

- 免疫力を高めます

- 社会適応できるようになります

- 自信が増し、傷つきにくくなります

- 否定的な感情が少なくなります

- セルフケアが出来るようになります

【参考資料・参考論文】

National Library of Medicine幹細胞のクローニング2018.11:55-67「自閉症における幹細胞両方:最近の洞察」

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6204871/

STEM CELLS「骨髄乾質細胞、有糸分裂、および神経文化:幹細胞と前駆体の機能」https://stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1634/stemcells.21-4-437

MSDマニュアル家庭版

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/23-%E5%B0%8F%E5%85%90%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%B8%8A%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C/%E5%AD%A6%E7%BF%92%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%A8%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%83%BD%E5%8A%9B%E9%9A%9C%E5%AE%B3

国際医療ジャーナルおよびC臨床発明6(2)4294-4301、2019「総説インテルの成人省令で脳機能が改善自閉症を伴う言語障害細胞療法後のスペクトル障害」

https://www.researchgate.net/publication/330958597_Improved_brain_function_in_an_adult_case_of_Intellectual_Disability_with_Autism_Spectrum_Disorder_following_Cell_Therapy/link/5c5d5d1e92851c48a9c1f70d/download

1.知的障害の歴史

以前は精神薄弱という用語で広く使われていましたが、精神という用語は人格を含むことから2000年3月に知的障害という用語に改められました。医学的には、精神遅滞、精神発達遅滞という用語が用いられます。

19世紀以前にも重度の知的障がい者はいたが、近代的な学校教育制度が普及するにつれて年齢主義的な進級制度が広く行われるようになり、遅れを取る児童を無視できなくなりました。1905年にフランスのアルフレッド・ビネーが世界初の知能検査を公表し、知的障害の児童は、厳密な診断で区分されるようになりました。

『障害者白書』平成21年版によると、厚生労働省が確認した日本国内の知的障害者数は約55万人(在宅者約42万人、施設入所者約13万人)です。

日本での知的障がいの歴史

1948年、児童福祉法施行。精神薄弱児施設が規定されました。

1960年、精神薄弱者福祉法(1999年、知的障害者福祉法)施行。精神薄弱者援護施設を規定。

1963年、重症心身障害児施設 第一びわこ学園(滋賀県)、開園。

1968年、愛知県心身障害者コロニー、開所。

1970年、大阪府立金剛コロニー、開所。

1971年、国立コロニー のぞみの園(国立のぞみの園。群馬県)、開所。

1981年、国際障害者年。

2006年、障害者自立支援法、施行。

戦後日本における知的障害者処遇, 原田玄機著,一橋大学リポジトリ

http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/30281/1/soc020201801303.pdf

2.知的障障害疫学

知的障害の有病率は一般的に人口の約1%で、年齢によって変化します。女性よりも男性に多く、伴性遺伝子の要因や男性は脳が損傷することに対して女性よりも脆いことが、性差の原因かもしれないと考えられています。しかし、報告された研究によって、性差は大きく変動し確かなものではありません。なお、知的障害の中でも、軽度の知的障害はおよそ85%と、大部分を占めます。

引用文献:

- 『ICD-10 精神および行動の障害 臨床記述と診断ガイドライン(新訂版)』(医学書院)

- 『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』(医学書院)

- 『カプラン 臨床精神医学テキスト』(メディカルサイエンスインターナショナル)

3.知的障障害原因

知的障害には、原因となる病気や環境要因は様々な説があります。遺伝性で起こることもあると言われています。

①妊娠前、妊娠時

- 遺伝性疾患(フェニルケトン尿症、テイ-サックス病、神経線維腫症、甲状腺機能低下症、脆弱X症候群など)

- 染色体異常(ダウン症候群など)

②妊娠中

- 母体の重度の低栄養

- ヒト免疫不全ウイルス、サイトメガロウイルス、単純ヘルペスウイルス、トキソプラズマ、風疹ウイルスによる感染

- 毒性物質(アルコール、鉛、メチル水銀など)

- 薬(フェニトイン、バルプロ酸、イソトレチノイン[isotretinoin]、がんの化学療法薬など)

- 脳の異常発達(孔脳症性嚢胞、異所性灰白質、脳瘤など)

- 妊娠高血圧腎症および多胎出産(双子や三つ子など)

③分娩時

- 酸素量の不足(低酸素症)

- 極度の未熟性

④出生時

- 脳感染症(髄膜炎や脳炎など)

- 重症の頭部外傷

- 小児の低栄養

- 重度の情緒的ネグレクトまたは情緒的虐待

- 毒性物質(鉛や水銀など)

- 脳腫瘍とその治療

4.知的障害の症状

知的障害がある小児は、出生時や直後に異常を示します。この異常には身体的異常と神経学的異常があり、手足の奇形や、顔貌の異常、頭が異常に大きいなどがあります。また、外見上には現れなくても、けいれんを起こしたり、嘔吐、尿の臭い、哺乳不足、発育不良などで健康に深刻な問題がある事が多いです。重い知的障害を持つ小児は、寝返りを打つ、座る、立つなどの基本動作が出来るようになるのが遅くなります。多くの場合、親が初めに知的障害に気づくのは言葉の発達の遅れです。認知障害や言語能力の不足から、社会性の発達が遅れることもあります。知的能力障害がある小児は、自分で着替えたり自分でご飯を食べたりするようになるまでに、時間がかかることがあります。

知的能力障害を持つ小児では、他の小児と比べて、怒りを爆発させたり、かんしゃくを起こしたり、攻撃的な行動や自傷行為をとったりするといった行動面での問題を抱えている傾向が大きくなります。こうした行動が多くみられるのは、コミュニケーション能力や衝動を抑える能力に障害があるために、特定の状況に対する欲求不満が悪化する場合です。

5.知的障害の診断

知的障害は、軽度・中等度・重度・最重度の4段階に分かれ、段階によって障害の現れ方などが異なります。 軽度の知的障害は、IQが50~69の範囲内にあります。

以下、診断基準を引用します。

知的能力障害(知的発達症)は、発達期に発症し、概念的、社会的、および実用的な領域における知的機能と適応機能両面の血管を含む障害です。以下の3つの基準を満たさなければならなりません。

A.臨床的評価および個別化、標準化された知能検査によって確かめられる、論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、学校での学習、および経験からの学習など、知的機能の欠陥。

B.個人の自立や社会的責任において発達的および社会文化的な水準を満たすことができなくなるという適応機能の欠陥、継続的な支援がなければ、適応上の欠陥は、家庭、学校、職場、および地域社会といった多岐にわたる環境において、コミュニケーション、社会参加、および自立した生活といった複数の日常生活活動における機能を限定します。

C.知的および適応の欠陥は、発達期の間に発症します。

引用文献:

- 『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』(医学書院)

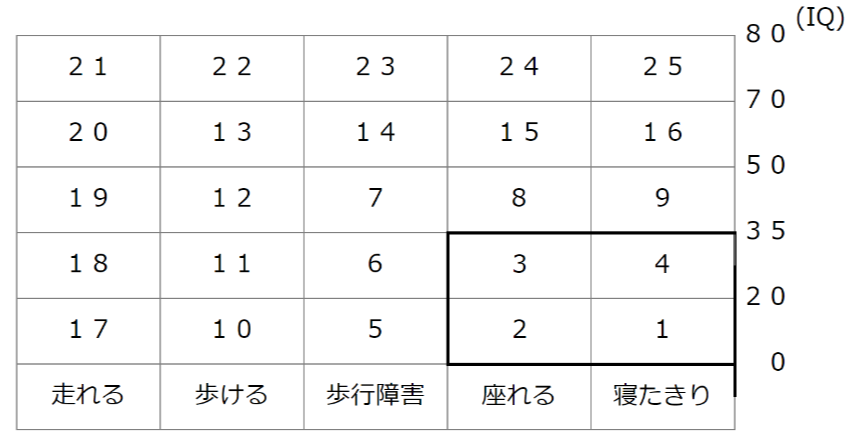

また、知的障害は、元東京都立府中療育センター院長大島一良博士により考案された判定方法である以下の分類を用いて行います。

大島分類

1:1,2,3,4の範囲に入るものが重症心身障害児

2:5,6,7,8,9は重症心身障害児の定義には当てはまりにくいが

①絶えず医学的管理下に置くべきもの

②障害の状態が進行的と思われるもの

③合併症があるもの

が多く、周辺児と呼ばれています

社会福祉法人 全国重症心身障害児(者)を守る会

https://www.normanet.ne.jp/~ww100092/network/inochi/page1.html

6.知的障害の病態

知的障害は、あくまでも病態像のことで、一定の原因による疾患名ではありません。知的能力の平均からの偏りのため、特別な原因がなくても一般人口の約2.5%は知的障害にあたり、軽度が約85%を占めます。特殊型として、染色体異常(ダウン症など)や感染症、外傷などの出生前・周産期・出生後の障害が原因となります。また、療育の欠如や虐待などによっても見られます。対応が必要な問題行動としては、食事(過食・偏食・異食)、排泄(失禁・便いじり)、睡眠障害、多動、強迫行為、パニック、自傷行為など多岐に渡ります。発達段階や性格など個人差がかなり大きく、個々の事情にあった具体的な生活指導が必要になります。

参考文献:精神科研修ハンドブック 第5版(海馬書房)

http://www.kaibashobo.co.jp/sample/seishinhb05_sample.pdf

7.知的障害の予後

知的障害は、重篤な身体障害を持つことがあります。これにより、個人それぞれの症状により知的障害を持つ患者の余命が短くなることもあります。認知障害が重度であればあるほど、身体障害が重度であればあるほど、余命は短くなります。しかし、軽度の患者の余命は一般的な健常者の余命と変わらず、医療の発展により長期的な存命が望めるでしょう。

8.罹患した著名人

- 大江光(作曲家)

- 山下清(画家)

- ローズマリー・ケネディ(ジョン・F・ケネディ元大統領の長女)

9.知的障害とその他発達障害の関連

精神障害の診断と統計マニュアル第5版(DSM-5)では、(古典的)自閉症、アスペルガー症候群、高機能自閉症、特定不能の広汎性発達障害の4つを包括して自閉症スペクトラムと規定しています。

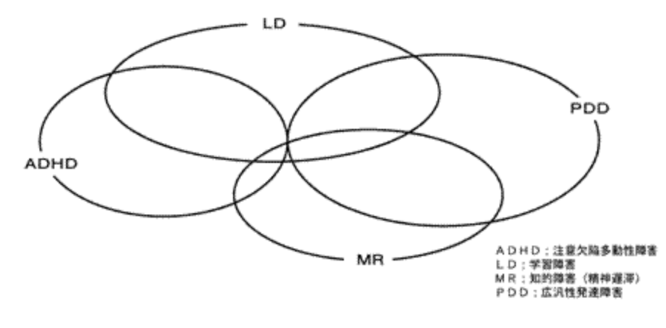

では、知的障害と発達障害(ADHDなど)の違いについて述べていきます。

知的障害は行動や思考の深さや複雑さなどの点で年齢相応の能力を持っていないと考えられます。すなわち知的能力の水準が同年代の平均的水準と比べて著しく未熟であることを特徴とする障害であり、確定診断のためには知能テストの結果から得られた知能指数(IQ)や下位検査の得点プロフィールなどの客観的な数値から判断する必要があります。

一方、発達障害は、注意欠陥/多動性障害(ICD-10では「多動性障害」と呼ぶが,ここではDSM-IV-TRにしたがって本名称を用い,以下「ADHD」という。),広汎性発達障害(以下「PDD」という。),会話などの言語能力や書字・読字をはじめとする学習能力の特異的な障害などわが国で広く学習障害と呼ばれてきた障害群(以下「LD」という。)の3障害のことです。PDDの半分近くは知的障害の水準にあり、ADHDでは知的障害に含まれるものは少ないと言われています。LDはADHDやPDDと合併する場合が多く、特に前者との併存はADHDの30%強に及ぶとされています。

以下、知的障害と各発達障害の相互関係です。

引用元

内閣府 ユースアドバイザー養成プログラム(改訂版)本編

https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/h19-2/html/3_2_8.html