クローン病に対する幹細胞治療

目次

- クローン病の当院の独自の治療内容

- クローン病に対する幹細胞治療の効果の出る理論

- クローン病に対する幹細胞治療の効果のエビデンス、研究、論文紹介

- クローン病に対する幹細胞治療の臨床的な期待できる効果

- クローン病の一般的な治療法(保険診療)

- クローン病に対する幹細胞治療と一般的な治療と比較したメリット

- クローン病に対する幹細胞治療の治療の流れ

- クローン病について、もっと詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

アメリカ、Mayo Clinicでのクローン病に対する幹細胞治療

※以下、動画の和訳になります。

私たちはこのラボを医薬品製造会社として考えています。どのような医薬品でもテストできるようにするためには、医薬品製造プロセスの一貫性を高めることが重要です。

この場合の薬は幹細胞です。

メイヨークリニックの最新の治療法のひとつは、アメリカ人患者70万人のおよそ4分の1を苦しめているクローン病と炎症性腸疾患の問題を治療するために、幹細胞の治癒特性を利用することです。この病気は腸に穴を開け、その穴がどこかへ流れ出ます。慢性的な問題で、人々は本当に苦しんでいます。患者さんに提供できることがほとんどないため、私の診療の中で最もイライラすることのひとつです。

この潜在的な解決策は、長年の研究とダイナミックなメイヨークリニックとの共同研究の成果です。そこで私たちは、エリックと私とで細胞をマトリックスに結合させるというアプローチを開発しました。マトリックスというのは、その管の中に入れる合成物質で、内部を密閉することができ、 そしてその周囲を治癒させようとします。

幹細胞に戻ります。

アラン・ディーツはメイヨークリニックのヒト細胞治療研究所の所長です。

これらの細胞は、ある種の傷ができたときに、その組織の修復を開始するのに重要な役割を果たします。患者自身の脂肪から採取された細胞は分離され、培養されます。そして、その数を何倍にも増やします。そして、何千万もの縫合糸が、プラグの形をした溶解可能な縫合材に適用されます。胎児幹細胞のような偏見はありません。間葉系間質細胞、動物幹細胞、あるいは成体幹細胞と呼ばれる細胞です。手術室でプラグを瘻孔に通して固定します。外来手術なので、回復も早いです。このような環境で働けるのは光栄なことです。患者の苦痛を癒すという同じ使命を分かち合っています。また、それをどこに応用できるかもすぐに思いつきます。私は、これがこのような複雑な問題を解決するための未来だと思います。

クローン病の当院の独自の治療内容

当院では、骨髄幹細胞と造血幹細胞を使ったクローン病の治療を行っています。幹細胞による治療は、自身の骨髄から骨髄幹細胞や造血幹細胞を採取し、再び自身の体内に静脈投与する方法です。幹細胞の採取は入院する事もなく、当日行うことが可能です。

また、当院では医師が患者さんのお宅へ出向く在宅診療も行っています。どのような患者さんにも、対応できるのが、当院の強みです。

ここで、骨髄幹細胞を取る際の方法として、骨髄穿刺と脊髄穿刺を混同している患者さんが多く見受けられます。

クローン病に対する幹細胞治療の効果の出る理論

クローン病は炎症性腸疾患の一つで、主に回腸や結腸に影響を及ぼします。炎症は、感染、化学的刺激、または傷に反応して発生します。間葉系幹細胞は炎症反応を調節することが出来ます。そのため、クローン病のような炎症性疾患を抑える役割を果たします。また、間葉系幹細胞は免疫抑制をすることが出来、自己抗原に対する耐性を維持する役割を担うT制御性細胞の数を増やし、免疫を調節します。また、間葉系幹細胞は様々な細胞や組織に分化することが出来るので、神経などを保護する事も出来ます。この様にして、間葉系幹細胞はクローン病を治療するのです。

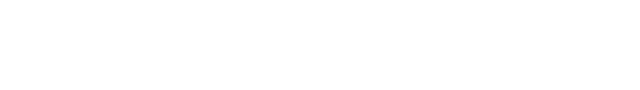

間葉系幹細胞によって分泌される物質です。これが炎症を引き起こします。

免疫と消化管の関係

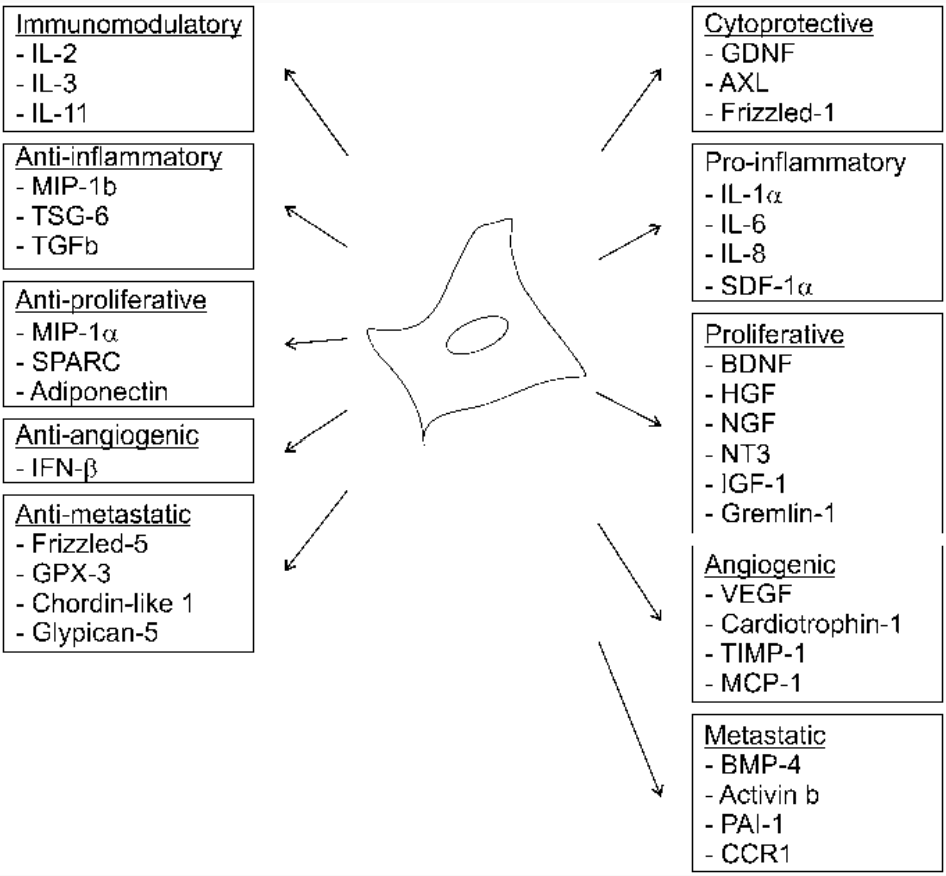

腸粘膜バリアは、生物学的バリアと連携した機械的、化学的、免疫バリアで構成されています 。その中で、いずれかのバリアが損傷すると腸粘膜バリアが破壊され、その結果機能が低下し、IBD が誘発される可能性があります。

①機械的バリア

腸管への物理的刺激によって破壊されます。機械的バリアが完全なことでIBDの炎症を起こさないようにすることが出来ます。

②化学的バリア

腸粘膜の上皮を覆う粘液層や粘液中のムチンという物質が構成します。ムチン は腸粘液の主成分であり、病原性細菌の侵入と腸への付着を防ぐことができます。腸粘液層は、機械的、化学的、生物学的攻撃に対する腸の保護に主要な役割を果たし、腸内環境のバランスを維持するのに役立ちます。

③微生物バリア

いわゆる腸内細菌叢のことです。IBDは腸内細菌叢が減少することで起こります。微生物バリアは、外来菌株による定着に抵抗力のある腸内の正常を保っています。IBD自体による生体障壁の破壊などのさまざまな要因により、病原菌が増加し、異常な免疫反応が過剰に活性化してIBDを引き起こすという悪循環に陥ります。

④免疫バリア

腸管の粘膜内にリンパ節が存在し、有害な微生物に反応します。病原体が入ってきたときに真っ先に反応し、侵入しないように取り除きます。

これら4つのバリアがどれか破綻したときに、IBDは引き起こされて炎症が起こります。

クローン病に対する幹細胞治療の効果のエビデンス、研究、論文紹介

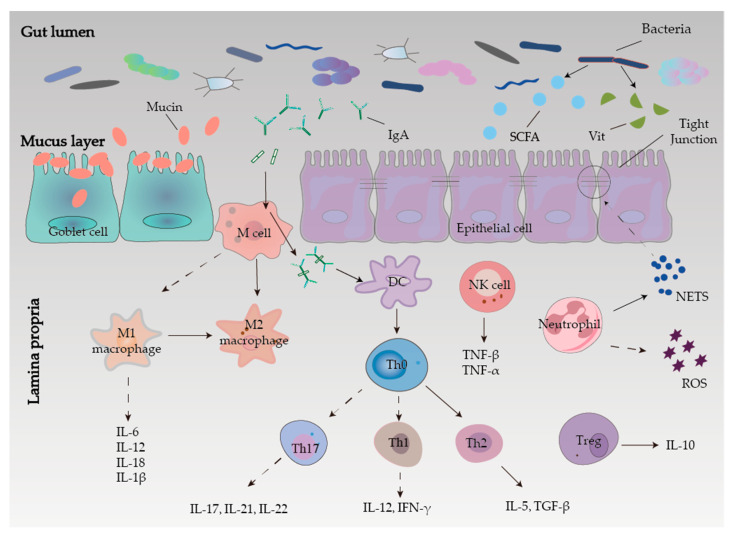

クローン病に間葉系幹細胞の投与する治療法は、新しい治療法として注目されています。ここで、肛門周辺に瘻孔クローン病を持つ10人の患者に、骨髄幹細胞を4週間ごとに瘻孔内に局所投与し、その効果を観察した研究を紹介いたします。患者10人の内、7人が完全に瘻孔の閉鎖を達成し、残る3人が直腸粘膜治癒の増加とともに不完全ながらも瘻孔の閉鎖を達成しました。

研究全体を通してのクローン病活動指数(CDAI)および肛門周囲疾患活動指数(PDAI)スコア値の結果です。自家骨髄由来間葉系間質細胞の1回目(1回目)、2回目(2回目)、3回目(3回目)の注射時の各患者のCDAI値とPDAI値、および12か月後の追跡までがそれぞれ左側と右側のパネルに表示されています。

複数回の幹細胞の投与で、確実にクローン病に対し効果がある事が分かります。

クローン病に対する幹細胞治療の臨床的な期待できる効果

論文では、以下の通りの効果が実証されています

- クローン病の炎症を抑える事が出来ました

- 損傷した粘膜を回復することが出来ました

- 小腸の透過性が低下し、腸バリア機能の回復が促進されました

- 免疫機能が改善されました

- 肛門周囲瘻の病変が治癒されました

- 血便が改善されました

- 下痢が改善されました

スペインでは、クローン病のような治癒しない疾患、主に複雑な肛門内瘻孔を患う患者に対する幹細胞療法の使用が許可されています。18名のクローン病患者に対し、肛門周囲瘻の治療目的に幹細胞が投与されました。治療法は病変部に浅く幹細胞を直接注射しました。

結果、肛門周囲のクローン病関連瘻孔では、18 人中 18 人 (100%) が治癒または改善/部分反応を示し、平均 5.3 週間 (範囲: 2 ~ 12 週間) で治癒の開始がされました。ほとんどは 6.5 か月 (範囲: 0.5 ~ 24 か月) 以内に治癒しました。

以上の結果から、幹細胞投与はクローン病の治癒に有用であることが分かります。

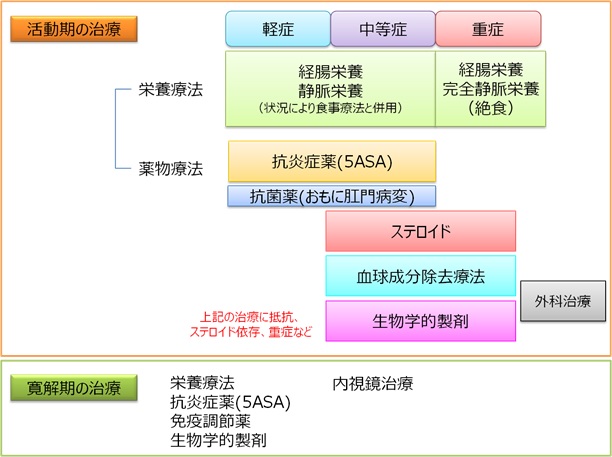

クローン病の一般的な治療法(保険診療)

治療法は以下の通りです。活動期と寛解期に分けて考えます。

- 下痢止め薬

- アミノサリチル酸系薬剤

- コルチコステロイド

- 免疫調節薬

- 生物製剤

- 抗菌薬

- 食事療法

- ときに手術

クローン病に対する多くの治療法が、炎症を和らげ、症状を緩和するのに役立ちます。

クローン病に対する幹細胞治療と一般的な治療と比較したメリット

一般に、現在行われている治療は行動療法と薬物療法の併用です。これらは対症療法であり、クローン病を根本的に治す治療ではありません。対して、幹細胞治療は変化してしまった神経細胞を正常な細胞に置き換えることが出来、炎症反応も抑制する事から、根本的に病気を治療する手段と言えます。また、静脈内投与である為、比較的簡易に行うことも出来、画期的な治療方法と言えるでしょう。

クローン病に対する幹細胞治療の治療の流れ

当院での治療の流れを説明します。大まかな流れとして、まず患者さんの骨髄を採取して、静脈に点滴で幹細胞を移植します。1回治療を行い、3か月後に治療効果を判定し、次回以降の治療を決定します。患者さんの病気の状況次第で臨機応変に対応いたします

クローン病について、もっと詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

1.クローン病の疫学

クローン病は世界的にみると先進国に多く、欧米で高い発症率を示しています。日本では昔年々増加傾向で、2015年には国内で4万人以上の患者がいます。この理由として、食事の欧米化による動物性脂肪増加や衛生環境が整いすぎていることなども原因の一つとして指摘されています。10~20歳代の若年者に好発し、男女比は2対1と男性に多いことが特徴です。

2.クローン病の病態

クローン病が最もよく起こる場所は小腸の最後の部分(回腸)と大腸ですが、口から肛門に至る消化管のどの部分にも起こることがあり、肛門周囲の皮膚に起こることさえあります。クローン病で大腸が侵された場合、大腸クローン病と呼ばれます。クローン病では以下の部分が侵されます。

- 小腸のみ(35%)

- 大腸のみ(20%)

- 小腸の最後の部分と大腸(45%)

直腸が侵されることは通常なく、常に直腸が侵される潰瘍性大腸炎とは異なります。しかし、肛門周辺の感染やその他の合併症はまれではありません。クローン病は、正常な部分(スキップエリアと呼ばれる)を間に挟んで腸管の数カ所に分かれて起こることがあります。クローン病が活動性の部分では、通常、多層構造になっている腸の厚みすべてが侵されます。

3.クローン病の原因

クローン病の原因は、遺伝的な要因によるという説、結核菌類似の細菌や麻疹ウイルスによる感染症説、食事の中の何らかの成分が腸管粘膜に異常な反応を引き起こしているという説、腸管の微小な血管の血流障害説などが言われています。いずれもはっきりと原因は証明されていません。最近の研究では、遺伝的な素因を背景として、食事や腸内細菌に対して腸にあるリンパ球などの免疫を担う細胞が過剰に反応して病気の発症、増悪にいたると考えられています。

4.クローン病の症状

腹痛、下痢、発熱、全身倦怠感、食欲不振、体重減少、肛門症状などがあります。腹痛は炎症の好発部位である回盲部(小腸と大腸の境目付近)に一致した右下腹部痛が多くみられます。肛門で痛みや膿がでるような症状があると、痔瘻や肛門周囲膿瘍になっている可能性が考えられます。肛門病変はクローン病に特徴的な所見です。このような症状は消化管の炎症が慢性的に起こっているために出現します。患者さんの中には腹痛や下痢を認めずに慢性的な発熱や肛門症状で受診され、クローン病と診断されることもあります。

また、クローン病では炎症の進行により腸管の狭窄を認めることがあります。そのような場合は腸管閉塞による症状である嘔気、腹部膨満感、腹痛が出現することがあります。さらに腸管に穴があいて腹腔内に膿がたまることや、瘻孔(腸と腸または他の臓器などにくっついて交通ができる)を引き起こすことがあり、発熱や腹痛とった症状を引き起こします。

5.クローン病の合併症

クローン病の合併症としては以下のものがあります。

- 腸閉塞

- 腸管の穿孔(破裂)

- 腹部の膿瘍(感染により内部に膿がたまった空洞)

- 瘻孔(ろうこう、腸と皮膚や他の臓器との間の異常な連絡路)

- 裂肛(肛門の皮膚の裂傷)と肛門膿瘍(のうよう)

- 結腸がん(大腸のがん)

クローン病によって消化管症状が再発すると、以下の症状も起こることがあります。

- 関節の炎症(関節炎)

- 白眼部分の炎症(上強膜炎)

- 口内炎(アフタ性口内炎)

- 腕や脚の皮膚にできる炎症を伴う結節(結節性紅斑)

6.クローン病の診断

- 血液検査と便検査

- 画像検査

- 大腸内視鏡検査

けいれん性の腹痛と下痢が繰り返して起こる場合は医師がクローン病を疑うことがあり、特に家族にクローン病患者がいる場合や以前に肛門周囲に症状があった場合に強く疑われます。関節、眼、皮膚の炎症や小児の発育不良も診断の手がかりになります。触診では下腹部にしこりや盛り上がりに触れることがあり、特に右側にそれがよくみられます。

7.クローン病の予後

クローン病には根治的な治療法はなく、特徴として間欠的な症状の再発がみられます。再発は軽いことも重いこともあり、その頻度は少ないことも多いこともあります。適切な治療を受けた場合、ほとんどの人は生産的な生活を続けることができます。しかし、約10%の人はクローン病やその合併症によって日常生活に支障をきたします。

8.クローン病の罹患した著名人

- 山田まりや

- お侍ちゃん

- マイケル・レポンド